أصولية الخطاب القومي العربي

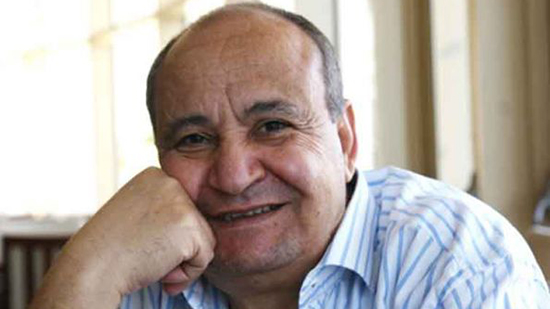

مقالات مختارة | بقلم: محمد المحمود

الاربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨

اعتاد الفضاء الثقافي العربي على مقاربة الظاهرة الأصولية في بعدها الديني خاصة، بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقها إلا هذه الأصولية الدينية التي ترفعت ـ منذ سبعينيات القرن العشرين وإلى اليوم ـ لتصبح تحديا ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا، بل وأمنيا، وهو ما دفع لاستنهاض الخطاب الثقافي/ الفكري من أجل مواجهة هذا الخطر الأصولي الداهم، في حين، لم يكن ثمة التفات يذكر لمواجهة الأصولية القومية (من منطق كونها "أصولية" تحديدا، وإلا فالنقد الموجه لها كثير)، فضلا عن بقية الأصوليات. ولهذا، ونتيجة لهذا "الصمت الناطق"؛ يحق لكثيرين أن يتساءلوا: هل ثمة أصولية متضمنة في الخطاب القومي العربي؟

إن القومية العربية التي بزغ نجمها السياسي بداية النصف الثاني من القرن العشرين، لم تنهض على فراغ. لقد تأسست على شعور عربي عام، على موقف وجداني ذي بعد ثقافي رسم معالمه المشروع النهضوي الذي كان يتحدث بلغة واحدة (العربية)، ويضع نفسه في سياق تاريخ واحد؛ من حيث هو نتاج مشروعية تاريخية واحدة. النتاج الثقافي والأدبي والديني، وما رافقه من تحقيق لكثير من كتب التراث، على امتداد النصف الأول من القرن العشرين، كان يقرأ في كل أقطار العالم العربي؛ سواء كتب في مصر أو في لبنان أو في العراق أو في سورية أو في تونس... إلخ.

الأصولية القومية هي الوجه الآخر للأصولية الدينية، وأن الأولى قد تكون أشد جهلا وغباء وتعصبا في كثير من الأحيان

فاللغة الواحدة، والتراث الواحد، والتاريخ المتصور واحدا، لهذا أصبح أعلام هذا الحراك أعلاما للجميع. الجميع في العالم العربي كان يقرأ محمد عبده، ولطفي السيد، وطه حسين، وعباس العقاد، ومحمد حسن الزيات، والزهاوي، ومعروف الرصافي، وشكيب أرسلان، ومحمد كرد علي، وعلي الطنطاوي، وإبراهيم المازني، وهيكل... إلخ، فضلا عن أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وأبو شادي، وإبراهيم ناجي، وغيرهم من رموز الأدب والفكر والشعرية العربية. كل هذا نمى في الوجدان العربي العام تصورا واضحا عن "أمة عربية" متمايزة، تبحث عن مستقبلها في واقع دولي بائس/ زمن الاستعمار؛ من حيث هي تبحث عن تاريخها الذي تصنعه على حدود طموحاتها الحالمة بغد يستعيد مجد ذلك التاريخ!

إن القومية العربية التي بنت مشروعيتها على هذا النتاج الثقافي، وعلى ما نجم عنه من شعور قومي عام، تكون ـ على مستوى العقل الواعي ـ بمعزل عن جذوره المغروسة في صميم الهم الديني. الآباء المؤسسون لهذا الحراك الثقافي، كالأفغاني ومحمد عبده من رواد الإصلاحية النهضوية كانوا يطرحون النهضة من زاوية التجديد الديني. وبالتالي، انطبعت النهضة الثقافية اللاحقة بطابع ديني؛ حتى وهي تخوض معاركها مع التقليدية الدينية السائدة. ولعل هذا هو ما يفسر العودة الصريحة إلى الطرح الثقافي الديني من قبل كبار الأدباء والمفكرين ابتداء من أواخر ثلاثينيات القرن العشرين؛ حتى كاد بعضهم أن يتخصص في هذا مجال.

من الواضح أن كثيرا من وراد القومية العربية الأوائل، وضعوا الإسلام، الإسلام كثقافة على الأقل، في صلب الخطاب القومي، كما أن الخطاب الأصولي الديني من جهته أكد على البعد القومي العروبي للإسلام، ليس في مقولات مفكريه المحدثين، بل حتى في مقولات مراجع الأصولية الكبار (كابن تميمة مثلا، الذي أكد ـ بعنصرية عربية فاقعة الألوان ـ أن "جنس العرب أفضل من جنس العجم"). ولهذا، لا نعجب حين نرى الكواكبي الذي ناضل كعروبي ضد الهيمنة العثمانية، هو ذاته الذي طرح الاستقلال العربي المنشود في صورة خلافة إسلامية مستحدثة، شرط أن يكون الخليفة قرشيا، أي في النهاية عربيا/ غير تركي!

صحيح أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد صراعا حادا بين القومية والإسلاموية، إلى درجة أن الأطروحة القومية تعلمنت نتيجة هذا الصراع، وأصبحت تتحسس من مقولات الإسلامويين، بل وأحيانا من الفكر الديني ذاته. ومن جهتها، واجهت الإسلاموية الفكر القومي مواجهة شرسة، فجرمته غاية التجريم؛ إلى أن وصلت به درجة الكفر الصريح، بعد أن وضعته صراحة في خانة "الجاهلية المعاصرة"، وربطته ـ كتيار فكري/ حركي ـ بالتغريب والغزو الثقافي، وألحت في أدبياتها على أن الفكرة القومية من أساسها "فكرة جاهلية" مستوردة من الغرب الكافر الذي يسعى لهدم الإسلام، وذلك بإحلاله الرابطة القومية محل رابطة الإسلام.

لكن، يجب ألا يخفى علينا أن هذا العداء إنما هو عداء الأشقاء المتنافسين على موائد السلطة الآخذة في التشكل في مرحلة ما بعد الاستعمار! بل إن الناصرية ذاتها، وهي التي أصبحت الوصية على القومية العربية، لم تكن قومية عربية في بداياتها، بل كانت وطنية مصرية خالصة/ قومية مصرية، وهمومها كانت لا تتعدى حدود مصر. ولولا ما حدث في 1956، وما ترتب عليه من جيشان جماهيري عربي مؤيد للصمود المصري في مواجهة العدوان الثلاثي (مع تحقق الهزيمة!)؛ ما خطر في بال الناصرية أن تستعين بهذا "المد القومي" المفاجئ لمواجهة التحدي الداخلي الكبير المتمثل في الأصولية الإسلامية/ جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تنازع الناصرية/ ضباط الجيش على السلطة، وكانت تملك القوة الجماهيرية الكاسحة، فيما كان الجيش يملك مؤسسات الدولة المدعومة بقوة السلاح.

لقد أرادت الناصرية، ومن بعدها بقية حركات الانقلاب المفتقدة للشرعية أن تتخذ من القومية دينا؛ لأنها كانت تبحث للدولة (التي وثبت عليها بعملية قرصنة خاطفة) عن دين جماهيري يستطيع التصدي لمشروعية الجماعات الدينية التي تربط نفسها بمشروعية تاريخية جماهيرية تضرب في عمق التاريخ. لهذا، اتخذت من القومية العربية أيديولوجيا دولة، وتعاملت معها بمنطق ديني، ولم تكتف بذلك، بل طعمتها ببعض ملامح الخطاب الديني حتى لا تحدث قطيعة كاملة بينها وبين الجماهير العربية التي لا يمكن لها أن تعي نفسها إلا من خلال تاريخها، ذلك "التاريخ العربي المجيد" الذي هو ـ في الوقت نفسه ـ تاريخ الإسلام بامتياز.

من هنا أصبح للقومية خطابها الدوغمائي الأصولي. أصبح للقومية أصنامها وأساطيرها، كما أصبح لها عبادها المخلصون المتبتلون في محاريبها. وكأي دين، أصبح للقومية قضاياها المقدسة التي لا تقبل أي نقاش/ حوار؛ إلا حوار تأييد على تأييد، وتأكيد على تأكيد، يقين يرثه خلف عن سلف بوثوقية عمياء. والويل لمن يحيد عن الصراط المستقيم القومي، الويل لمن يجنح أو يجمح برأي يصادم أصول الاعتقاد القومي التي سنها الآباء المؤسسون.

عند التأمل؛ نجد أن لغة التكفير القومي لم تكن تختلف عن لغة التكفير الديني؛ إلا في المفردات الاصطلاحية (هي هناك: خائن، وهنا: كافر)، بل ربما كان الإقصاء القومي المتشرعن بالتخوين أسرع وأقسى من الإقصاء الديني المتشرعن بالتكفير؛ لأن مساحات الاختلاف والتنوع في القومي أضيق من مساحات الاختلاف والتنوع في الديني.

إن البنية الذهنية للأصولي القومي لا تختلف عن البنية الذهنية للأصولي الديني في شيء، وحتى الوظائف المناطة بهذه البنية لا تختلف إلا في أقل القليل، وفي هوامش وتفاصيل لا تضع فارقا في جوهر الرؤية. الخلاف فقط في المضامين المباشرة والانتماءات المعلنة التي تمنح القومي ـ في النهاية ـ كثيرا من الحرية في المنحى السلوكي الخاص الذي لا يؤثر تأثيرا مباشرا في المنحى السلوكي العام.

إن البنية الذهنية للأصولي القومي لا تختلف عن البنية الذهنية للأصولي الديني في شيء

لقد كنا ننتقد الأصوليين بل ونشنع عليهم في موقفهم التقليدي المتزمت/ الضيق من الفنون، وكنا نرجع موقفهم هذا إلى الجهل بالفنون وطبيعتها من جهة، وإلى التعصب الأعمى من جهة أخرى. فمثلا، عندما كان الأصوليون يضيقون بعبارة من رواية يرون فيها تجديفا، أو بمشهد من فيلم سينمائي ورد فيه ما يرونه مساسا بالأخلاق؛ كنا نرد عليهم بأن للفن ضروراته، كما أن له سياقاته المختلفة، وأن ما يرونه مخالفا لمعتقداتهم وأخلاقياتهم ليس هو كذلك في الحقيقة، فما يرد على لسان أحد شخصيات الرواية لا يعني أنه كلام مؤلف الرواية، وما يرد في المشهد السينمائي لا يعني أن الفيلم السينمائي في مؤداه الأخير يوافق عليه، فقد يورده ليعرض واقعا سيئا يعترض عليه بشكل غير مباشر... إلخ محاولات الإيضاح والإفهام. طبعا، كان الأصولي الديني يرفض كل ذلك، ولا يعترف للفن بسياق خاص، ففي نظره، الفقرة التي ترد في الرواية يجب أن يحاسب عليها الكاتب كالفقرة التي ترد في مقال أو في كتاب علمي!

حتى في هذا الموقف المتشنج من الفنون، لا يختلف الأصولي القومي عن الأصولي الديني. صحيح أن الأصولي القومي لم يكن يغضب من تلك النصوص والأعمال الفنية التي طالما غضب منها الأصولي الديني، بل كثيرا ما دافع عنها تحت شعارات الحرية الفنية. لكن، في الحقيقة لم تكن الحرية الفنية واشتراطاتها هي ما جعلت القومي متسامحا هنا، تسامحه ليس فهما ولا تفهما للفن، بل فقط؛ لأن هذه الأعمال لم تمس أصنامه ومقدساته القومية الخاصة؛ فإن مستها ـ ولو من بعيد ـ فسيغضب أشد الغضب.

ولعل ما حدث في هذه الأيام خير شاهد؛ فقد غضبت فلول الأصولية القومية من مشهد عابر في عمل درامي تاريخي يعرض على إحدى القنوات الفضائية الخليجية في الأمسيات الرمضانية، حيث يظهر المشهد أحد الشخصيات التي كانت تعشق عبد الناصر، وتحرص على اقتناء صوره، ولكنها تجد نفسها مضطرة ـ نتيجة تخوفات أمنية ـ لإحراق تلك الصور التي تشي بانتمائه. هنا غضب القوميون غضبا أصوليا، فمنهم من كتم غضبه المسعور واحتج بمبررات ثانوية حتى لا يبدو وكأنه يحتج على حرية الفن، ومنهم ـ وهم الأغلبية الساحقة ـ من أعلن غضبه بتشنج يتجاوز تشنج المتزمتين دينيا في مثل هذه الحال.

لم يرض الأصوليون القوميون هنا بتفسير المشهد، ولا بالتأكيد على أنه ضرورة فنية وسياقية، ولا بإيضاح أن المشهد لا يتضمن أي إهانة لزعيمهم المقدس/ المصنم. لقد أصروا ـ بوثوقية دوغمائية صريحة ـ على الغضب والرفض والاعتراض؛ في موقف يشهد بوضوح على أن الأصولية القومية هي الوجه الآخر للأصولية الدينية، وأن الأولى قد تكون أشد جهلا وغباء وتعصبا في كثير من الأحيان.

نقلا عن الحرة