|

بقلم/

سوزان قسطندي

5 يوليو 2007

الفن القبطي في العصور الوسطى

أنقل عن بحث للفنان التشكيلى "محمود زيباوى" (وهو

لبنانى مقيم بباريس متخصص في مجال الفنون

المسيحية، وله كتب كثيرة في هذا الصدد مثل

"الأيقونة معناها وتاريخها"، "مشارق مسيحية بين

بيزنطية والإسلام"، "تكوين الفن المسيحي"، "بجوات:

الفنون المسيحية المصرية الأقدم" ، "الأقباط") كان

قد ألقاه في اللقاء الذي أقامته مجموعة التنمية

الثقافية بأسقفية الشباب حوالي عام 1997م بحضور

نيافة الأنبا صموئيل ونيافة الأنبا موسى ود. إيزاك

فانوس، حيث يقول:

وقع

الذين درسوا الفن القبطي أسرى المعطيات السياسية،

إذ ركّزوا غالباً على مرحلته الأولى دون مراحله

اللاحقة، وغالباً ما وجد فن كنيسة الأسكندرية نفسه

منحسراً إلى نتائج المرحلة البيزنطية، شواهد قبور،

رسوم جدارية، أيقونات نادرة، وقطع نسيج.. هذه هى

وجوه نتائج الفن القبطي الأول المتمايز، حيث

التقليد الإغريقى الروماني المسيحي تعاد قولبته

وصوغه في حلّة شرقية. الموضوعات تنبع من الذاكرة

الرومانية لكن معالجتها تنحو نحو أسلوب جديد قوامه

التجريد والتبسيط، الصور أُفرغت من ثقل أحجامها،

الجسم ينتصب ليتحوّل عموداً، والرأس يصير أسطوانة

مسطّحة ترتكز على كتفين مختصرتين، عينان واسعتان

محدقتان تغلبان على ملامح الوجه الرئيسية..

العناصر الآدمية والحيوانية تتداخل متناسقة مع

العناصر التجريدية الهندسية، وهكذا نرى الدواجن

والطيور ملتحمة بالشبكات والضفائر المجردّة. وقع

الذين درسوا الفن القبطي أسرى المعطيات السياسية،

إذ ركّزوا غالباً على مرحلته الأولى دون مراحله

اللاحقة، وغالباً ما وجد فن كنيسة الأسكندرية نفسه

منحسراً إلى نتائج المرحلة البيزنطية، شواهد قبور،

رسوم جدارية، أيقونات نادرة، وقطع نسيج.. هذه هى

وجوه نتائج الفن القبطي الأول المتمايز، حيث

التقليد الإغريقى الروماني المسيحي تعاد قولبته

وصوغه في حلّة شرقية. الموضوعات تنبع من الذاكرة

الرومانية لكن معالجتها تنحو نحو أسلوب جديد قوامه

التجريد والتبسيط، الصور أُفرغت من ثقل أحجامها،

الجسم ينتصب ليتحوّل عموداً، والرأس يصير أسطوانة

مسطّحة ترتكز على كتفين مختصرتين، عينان واسعتان

محدقتان تغلبان على ملامح الوجه الرئيسية..

العناصر الآدمية والحيوانية تتداخل متناسقة مع

العناصر التجريدية الهندسية، وهكذا نرى الدواجن

والطيور ملتحمة بالشبكات والضفائر المجردّة.

من الروم إلى العرب:

وعلى تعلّقه بالذاكرة الهلنستية، يشارك الإبداع

القبطي في هذه المرحلة الفنية الانتقالية التي

تؤسس للأسلوب البيزنطي الكبير. وتتطور هذه المسيرة

الفنية في وقت كان الصراع بين كنيستى الأسكندرية

والقسطنطينية قد بلغ أوجه المنافسات الكنسية،

والطموحات القومية تلقى بنقلها على المجادلات

اللاهوتية الشائكة حيث تترافق المعارك العقائدية

مع الحروب الإنفصالية. وقد تكرّس الطلاق عن

بيزنطية مع دخول الإسلام عندما صارت مصر تحت

المظلّة العربية عام 639 للميلاد، وقد سمّى

الفاتحون شعب مصر قبطياً -أى مصرياً- وهي كلمة

مشتقّة في العربية من كلمة إيجيبتس اليونانية، ومع

أسلمة البلاد تصير التسمية وقفاً على المسيحي

المصري، ومع تعاقب السلالات الإسلامية الحاكمة

تتعرّب مصر تدريجياً من الأمويين إلى العباسيين،

وخلال هذه العقبات تخضع حياة الجماعة القبطية

لتقلّبات التاريخ السياسي الاجتماعي المتحوِّل

دائماً.

ففي عهد بن طولون، يشغل المسيحيون أرفع المناصب في

الدولة ويشاركون في الحياة العامة. ويجيء الحكم

الفاطمي ليثبّت هذا الحضور القبطي في الحياة

العامة ويقوّيه، لكن وصول الحاكم بأمر الله إلى

السلطة يفتح مرحلة أليمة. غير أن الكنيسة تلتقط

أنفاسها وتلملم جروحها بعد هذه المرحلة العصيبة

مستعيدة شيئاً من مكانتها السابقة. إلا أن دخول

الصليبيين مصر من جهة والصراعات بين الحكّام

المسلمين من جهة ثانية يخلق وضعاً معقّداً تدفع

الكنيسة ثمنه تراجعاً في حضورها المعنوي، فالحروب

بين العرب والفرنجة كانت ترتد على المسيحيين

المحليين، في عام 1218يفرّ عشرة آلاف قبطي إلى

الحبشة هرباً من الاضطهادات المتفرّقة، وفي عام

1249 تدمَّر أكثر من مائة كنيسة على أثر الانتصار

العابر الذي أحرزه لويس التاسع في دمياط. ثم تقع

مصر بعد سنتين من ذلك في قبضة المماليك الذين

يفرضون على المسيحيين إجراءات تمييزية متشددة، ثم

تنشب حرب أهلية عام 1320. يروي المقريزي تفاصيلها

واصفاً غضب المسلمين وتمرّد المسيحيين: المسلمون

يدمّرون كنائس والمسيحيون يردّون بحرق جوامع،

ويتسبب الانتقام المسلم بتدمير عدد من الكنائس

وبأسلمة عدد كبير من الأقباط قسريّاً، لكن تدخّل

السلطات هو الذي ينقذ وحدة الأقباط من القضاء

المبرم عليهم.

الشراكة في الفن والجمال:

وفي مقابل هذه النتيجة، تمثِّل فنون تلك المرحلة

شراكة روحية كاملة بين المسلمين والقبط. منذ البدء

يضع الحرفيون المسيحيون طاقتهم في خدمة الفاتحين.

فها هو نجّار قبطي ينجز سلّة مهداة من أمير النوبة

إلى مسجد عمرو بن العاص، وها هم المسلمون يعهدون

إلى نجّار قبطي آخر تغطية الكمية بخشب من حطام

سفينة بيزنطية، وها فريق من الصنّاع الأقباط يشارك

فريقاً من الصنّاع السوريين في بناء مسجد المدينة

المنوّرة، ويُعهد بناء جامع بن طولون إلى المهندس

القبطي بن كاتب الفرغاني، وها هو صلاح الدين

الأيوبي يكلّف المهندسين القبطيين أبو منصور وأبو

مشكور بناء سور القاهرة الجديد وقلعة المقطّم.

وفي مؤازرة ذلك يستمر الفن القبطي في الازدهار عبر

إنتاج فني من الرسوم والمنمنمات والخشبيات

والأنسجة، يتشارك المسلمون والمسيحيون في فن واحد.

على ما يذكر العالم "بيار دو بورفيه" الذي يقول

"ليس ثمة تبعية بل ترابط متبادل، يقدّم القبطي إلى

الإسلام عناصر وطرائق أسلوبية ويستعين من الإسلام

موضوعات - من شأن فهمه الراسخ أن يهضمها، فهو في

جدوره وطبيعته ليس غريباً عن صعود التصويرية في

زمن الأمويين ولا عن تجميع الشبكات الكبرى التي

يُعرَف بها الطولونيون ولا عن التفجّر الحي الذي

نشهده في زمن الفاطميين، وفي كل مرة كان التوجّه

الجديد يدخل طوعاً في عمق حركة الفن القبطي".

بابان خشبيان من المرحلة الطولونية:

تختصر حُلّة كنيسة العذراء في دير السريان في وادى

النطرون التكوين الأول للمدرسة المصرية، فالنقوش

التي تزيّن جدران الهيكل تلتقي مع تلك التي تزيّن

مسجد بن طولون في القاهرة والتي تُستلهَم لنقوش

مسجد سامراء الكبير. وحدة إمرار الصليب مكرراً يهب

الكتابة التزيينية هويتها المسيحية. وثمة بابان

خشبيان من المرحلة الطولونية يشكلان كنز الكنيسة.

نجد تأليفات هندسية يتكرر فيها رسم الصليب واحداً

ومتعدداً في الوقت نفسه، ونجد الصيغة التأسيسية

للحاجب الذي يفصل بين هيكل الكنيسة وصحنها -والذي

يسود الكنيسة القبطية إلى يومنا الراهن- تتعدد

التقاسيم وتتجدد، تتحول أغصان الكرمة عربسات،

ويكتسب الصليب أشكالاً جديدة، وتتخرّط الصور

المسيحية بانسجام في هذا الفضاء التجريدي،

القديسون تُختَزَل أشكالهم إلى نماذجها الأولية،

الفارس والراهب والأسقف يجدون أمكنتهم في أرجاء

هذه الحديقة فنراهم أحياناً متشابكين مع العربسات

وأحياناً داخل إطارات تتصل بإطارات أخرى تجريدية.

النفس نفسه يلهم في الكتاب، فعبر أنواع الخط

والعربسات والمنمنمات يغتني الكتاب بمنجزات

المرحلة، تتآلف الخط مع الأزرق والذهبي متخذاً

أشكالاً قرآنية.. ويرتفع الصليب الدائم الحضور فوق

منصته، ويتفنن المزخرفون في تزيينه وملئه بالأشكال

والعناصر والألوان، نراه أحياناً ذائباً في شبكة

ذهبية من التقاسيم الهندسية المتداخلة، حيث يتردد

شكله ضمن أشكال مختلفة.

الإنجيل العباسي والإنجيل المملوكي:

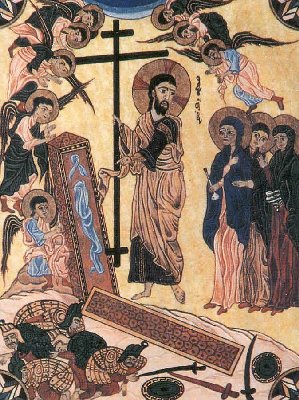

ولا تحول سيطرة التزيينى دون حضور التصويرى.

فالمنمنمات المكرّسة لتصوير أحداث الأناجيل تعكس

تطور الفن من العباسي إلى المملوكي. وتحتفظ باريس

بإنجيلين نفيسين يعتبران حقاً كنزين من الفن

العربي:

الأول (الإنجيل العباسي) محفوظ في المكتبة

الوطنية، ويتمتع بقيمة تاريخية إستثنائية. ويجمع

المؤرخون أن فن تصوير الكتاب العباسي نشأ في القرن

العاشر بين بغداد وسامراء والموصل، حيث تكوّن

أسلوب تصويري خاص إنتشر فيما بعد في أصقاع

الإمبراطورية فنهل منه العرب والترك والفرس

واعتمده المسلمون والمسيحيون مرجعاً على السواء.

وفي حين أن المخطوطات العربية والسريانية التي

وصلتنا تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر،

يتقدّم هذا المخطوط عليها إذ أنه من الثلث الأخير

من القرن الثاني عشر، فهو إذ يعود إلى عام 1180

يكون تالياً أقدم مخطوط عباسي مصوَّر يصلنا من تلك

الحقبة. هذا على صعيد الفن كله، أما على صعيد الفن

المسيحي تحديداً فهو يتمتع بأهمية كبرى كونه يتضمن

سبعة وسبعين منمنمة تجعله عاموداً من أعمدة في

الكتاب المسيحي في القرون الوسطى. تحتلّ الرسوم

موقعها داخل إطارات ضمن النص المكتوب تبعاً

للتقليد البيزنطي، وتتشكل الحركة على أرضية تحدّها

شجرتان أو صخرتان وهذه الميزة ثابتة في فن التصوير

العباسى. قواعد المنظور تتخلص من كل محاكاة

واقعية. تتعدد المناظر الطبيعية مع احتفاظها

بعناصرها التأليفية الواحدة، الجدران والقبب

والأسوار تمثل بأمانة وجوه المدرسة العربية. وفي

وقت يقتصر التصوير في الفن الإسلامي على الكتب غير

الدينية كمؤلفات الطب والأدب، نرى أن المسيحيين

المحليين يعطون هذا الفن بعداً دينياً مباشراً

باعتماده في أناجيلهم الطقسية.

أما المخطوط الإنجيلي الثاني (الإنجيل المملوكي)

فمحفوظ في مكتبة المعهد الكاثوليكي في باريس، وفيه

اختمار لهذا الأسلوب الفني. يعود تاريخ إنشائه إلى

عام 1250 التي شهدت مرحلة سياسية عصيبة جداً في

مصر، ففي حين تعرف العلاقات المسيحية الإسلامية

تدهوراً خطيراً، يشهد هذا الإنجيل المصوَّر لوحدة

روحية فنية بين الجماعتين، فهو تحفة من الفن

المملوكي قدر ما هو تحفة من الفن القبطي في آن

واحد. في تصوير الإنجيليين الأربعة يخرج المصوِّر

عن نموذج الكاتب الثابت في الفن الروماني البيزنطي

ليتّخذ مثال الخليقة الشائع في الفن الإسلامي، نجد

الإنجيليين تحت أقواس مزخرَفة تعلوها الستائر

الملتفّة حول الأعمدة، وتعمّق الحُلّة التزيينية

هذا الطابع الإسلامى حيث يمعن المصوِّر في رسم

الدواوين والطنافس والسجادات والأقمشة وتنميقها

بالزخارف العربية، ويتخِّذ السرد الإنشائي شكله مع

تصوير أحداث الأناجيل الأربعة في عشر صفحات كأنها

شرائط مصوَّرة، وتتسلسل الصور ويبدو المسيح

متربّعاً على الطريقة الإسلامية، الرجال يتعممون

والنساء يتحجبن، وتنجز المعالجة التشكيلية للأحداث

صوراً مدهشة، ويتزاوج الإبداع الخلّاق مع الأمانة

التراثية للتقليد. هذا الإنجيل يعتبر رائعة الفن

العربي القبطي في العصور الوسطى، ويكشف النقاب عن

تطور أسلوب مدرسة بغداد في زمن الأيوبيين

والمماليك.

التأمل الإشراقى:

من الكتاب إلى دور العبادة، يتّخذ فن التصوير

أبعاداً نصبية في الرسوم الجدارية الكنسية. في

نتاج بلاد الشام، يستمر الأثر البيزنطي واضحاً

وحاضراً إلى جانب ملامح محلية شرقية خاصة. أما في

نتاج مصر، فنشهد تأسيس مدرسة خاصة نعثر عليها في

أنحاء مصر المتعددة بل أبعد إذ تصل إلى النوبة

وأعماق الحبشة. فمن كنيسة القديس مرقوريوس المعروف

بأبو سيفين في مصر القديمة، إلى كنيسة دير

البراموس في وادي النطرون، فإلى دير الأنبا بولا

الكبير ودير الأنبا أنطونيوس الكبير على البحر

الأحمر، فإلى الدير الأحمر والدير الأبيض في

سوهاج، وصولاً إلى دير الشهداء ودير الفاخوري في

إسنا على حدود أسوان، فتلمس مدرسة محلية خاصة في

شأنها أن تحتلّ أرفع المكانات في متحف الفن

المسيحي العالمي في القرون الوسطى. الموضوعات

دينية بامتياز، تسقط الفن الإنشائى وتركّز على

التأمل الإشراقى.. الهامات تنتصب دائماً كأعمدة،

والعيون ثابتة مفتوحة أبداً على السر الإلهى،

الجسم ينحسر ليصير وجهاً، والوجه يتخلّص من كل

ظواهره الحسيّة ليصير عيناً محدقة على مثال

الشاروبيم. التآلف على أشده بين أنبياء العهد

القديم ورسل العهد الجديد، وكل ذلك تحت سلطة سيد

العهدين كلمة الآب- المسيح الإبن، ويشارك القديسون

على أنواعهم في هذا المشهد الطقسي.

ويظهر جلياً تعلّق العبادة القبطية بنوعين من

القديسين:

الأول كبار رهبان الصحراء ومنهم الأنبا بولا

والأنبا أنطونيوس وأبو مقار وأبا نوفير والأنبا

برسوم، ولعل أجمل تأليف تجتمع فيه صورة هؤلاء

الرهبان هو دير البراموس حيث نشهد كوكبة من آباء

الصحراء وأمهاتها منتصبين بثبات كأن حضورهم الوحيد

يُختَصَر في التأمل الإلهي فحسب.

أما النوع الثاني من القديسين فيتمثّل في الجنود

الشهداء الذين سقطوا في العهود المسيحية الأولى

أيام الحكم الوثني، صحيح أنهم يمتطون أحصنتهم

لكنهم ثابتون خارج الحركة مأخوذون بالتأمل الإلهي

ذاته.

وتتخذ هذه الموضوعات المسيحية من الزينة العباسية

إطاراً لها، ففي دير الأنبا مقار تجد الرسوم

موقعها تحت أقواس فاطمية الطابع، وفي كنيسة أبو

سيفين في مصر القديمة يسكن القديسون زوايا

المقرنسات، وفي الدير الأبيض تجلس العذراء على عرش

من الخشب الأبيض المرصّع بالنجوم المثمّنة الضلع،

وفي دير الأنبا أنطونيوس يقدّم تصوير القديسين

الجنود بعداً نصبياً مدهشاً للمنمنمة العربية، وفي

دير الأنبا بولا يأخذ الرسومات بمنهج الخزّافين

المصري حيث يغيب كل أثر للتجسيم فتتعرّى الأشكال

من وزنها والألوان من تدرّجاتها، وهذا التعلّق

بالأشكال الصافية يحوّل الصور إشارات. يزهر الصليب

الممجَّد دائماً ويثمر في هذا الفضاء الإسلامي،

وإذ نراه مزيّناً بالعربسات يتوالد إلى ما لانهاية

مضاعفاً أشكاله وأغصانه، إنه كما تردد الليتورجيا

القبطية: عصا الملائكة، الصخرة الثابتة، ينبوع

النعمة، شجرة الفردوس التي تمنح أغصانها المعطّرة

الحياة للكل.

___________________________________________

المراجع:

مجلة رسالة الشباب الكنسي – يناير وفبراير 1998 |